14/03/2015

L'Unité de bruit médiatique...

Le rapport Nora n'est toujours pas achevé ! La privatisation de certaines entreprises publiques est aujourd'hui "incontournable...

Quelques entreprise publiques "trainent" pour des années encore du personnel sous statut ! Elles consentent souvent des avantages "confiscatoires" à son personnel et contribuent "trop largement" au financement des comités d'entreprise et des œuvres sociales très généreuses.

Les 35 heures n'ont pas amélioré leur productivité !

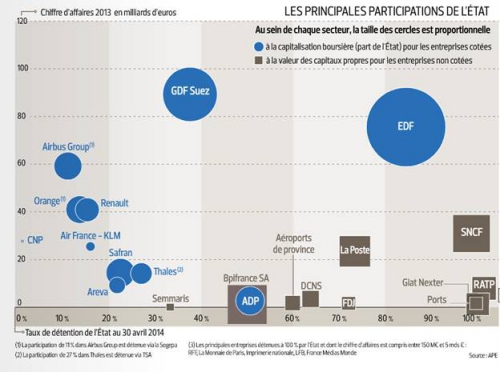

La SNCF, la RATP restent publiques, alors qu'Air France est pratiquement privée ! EDF reste entreprise publique, alors que GDF Suez a pris son autonomie !

Les aéroports sont souvent la propriété des CCI, dont la cagnotte a été confisquée par l'Etat "glouton" . Leur vente est aujourd'hui programmée pour faire face aux échéances...

Française des jeux est entreprise publique, au même titre que DCNS (les arsenaux !)...

La "privatisation" serait un juste retour des choses après des nationalisations ratées...

Les entreprises publiques sont-elles bien gérées ?

Le Figaro du 10 mars 2015

En apparence, elles sont normales. Mais le poids du passé - notamment sur le terrain social - et la contrainte politique exercent sur elles une pression particulière.

Bertille Bayart

Et maintenant Areva ! Après le Crédit lyonnais dans les années 1990, après France Télécom en 2002, après Dexia en 2011, voilà l’État actionnaire de nouveau en butte à une situation de quasi-faillite d’une de ses grandes entreprises. Une fatalité ? Évidemment, non. Après tout, les sociétés privées connaissent elles aussi bien des mésaventures. Mais les entreprises publiques ont leurs spécificités de gestion, et une relation à l’État, qui exercent une pression particulière.

Une normalisation sur le long terme

Les entreprises publiques forment une catégorie à part dans le paysage économique français. Mais il faut mesurer le chemin qu’elles ont parcouru ces dernières décennies. Le temps paraît bien loin en effet de l’administration des PTT, qui a donné naissance à La Poste et l’Orange d’aujourd’hui. La grande majorité des groupes publics a désormais la même forme que leurs homologues privés. Ce sont, à l’exception notable de la SNCF en particulier, des sociétés anonymes, souvent cotées en Bourse d’ailleurs, comme EDF par exemple.

Elles ont donc évolué vers la règle générale. Et à écouter leurs patrons, dont certains sont passés par le privé, leur fonctionnement quotidien n’a plus grand-chose à envier aux entreprises classiques. « Je parle de cash, je parle résultat d’exploitation en interne. La gestion de la performance est aussi élaborée que dans le privé », explique l’un d’eux. « Les process des entreprises publiques ont considérablement évolué ces dix dernières années. Elles ont su prendre le virage, pas évident, d’une plus grande orientation client. Elles se sont outillées en matière de comptabilité analytique, de fonctions financières, etc. », constate Agnès Audier, partner au BCG.

Un lourd héritage

Pour autant, les entreprises publiques conservent des spécificités, liées à leur héritage. « On y baigne encore dans la culture de l’arbitrage, qui est celle du mode de fonctionnement gouvernemental et administratif », constate par exemple un haut dirigeant public. Dans l’entreprise publique, comme dans l’administration, on regarde aussi passer les gouvernements et les PDG. Résultats : les « baronnies » y ont la vie dure.

Mais c’est sur le terrain social que les entreprises publiques se distinguent le plus de leurs consœurs du privé. L’immense majorité des salariés des sociétés publiques sont en effet soit des fonctionnaires - même si leur nombre reflue désormais rapidement - soit surtout des employés sous « statut », comme à la SNCF, la RATP, EDF et GDF. Ce ne sont donc pas des conventions collectives qui fixent les conditions de travail et d’emploi, de départ en retraite, de durée effective de travail, de conditions de mobilité… mais la voie réglementaire. L’État est ainsi de facto assis à la table des négociations sociales.

« La culture des groupes publics, n’a pas permis d’évoluer assez vite en matière de vision RH, pas seulement à cause de l’existence de statuts particuliers, même si cela joue. Par exemple, ces entreprises peinent souvent à prendre le virage des ressources humaines de proximité, qui sont la révolution de ces dix dernières années partout ailleurs », analyse Agnès Audier, selon qui « la fonction RH des entreprises publiques reste sous-dimensionnée, manque d’outils sur des sujets clés comme la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, la mobilité et la formation, et donc manque d’agilité ». La négociation sociale s’avère donc délicate, avec des syndicats plus puissants et plus corporatistes qu’ailleurs, surtout soucieux de traduire les éventuelles marges de manœuvre des entreprises en termes de salaires. Certes, la « gréviculture » a reculé dans bon nombre de bastions syndicaux du public. Mais la peur du conflit social reste prégnante.

Et il s’avère impossible de revenir sur des « acquis » pourtant anachroniques. Comme la CCAS - le fameux comité d’entreprise d’EDF et GDF - qui continue de percevoir 1 % du chiffre d’affaires du groupe ! Ou encore les « facilités de circulation » de la SNCF, un dispositif vieux de 75 ansqui fait bénéficier les cheminots et leur famille - élargie sur quatre générations, soit 1,1 million de personnes ! - de billets à tarifs très très réduits, selon la Cour des comptes. « Dans les entreprises qui sont des monopoles naturels, les réflexes de protection sont très puissants. Les directions et les salariés se retranchent derrière l’argument du service public et s’entendent à conserver la valeur. Ils peuvent le faire parce que cela préserve la paix sociale et parce que la pression externe de la concurrence est plus faible », juge un dirigeant. Enfin, les entreprises publiques d’aujourd’hui restent marquées par le passage aux 35 heures dont l’État avait voulu faire des adeptes exemplaires. « L’effet a été dramatique en ajoutant de la surprotection à une protection déjà élevée », remarque un bon connaisseur. Les accords signés en 1999 se sont le plus souvent traduits par une vague d’embauches.

Le poids de la politique

« Nous travaillons avec un calendrier politique intégré », convient avec un sourire un patron public, « à quatre ou six semaines d’une élection, on lève le pied sur certains projets ». « La contrainte politique est proportionnelle au niveau d’UBM - unités de bruit médiatique - généré par l’entreprise », constate un autre. Bref, certaines entreprises méconnues du grand public ont une paix royale, quand d’autres vivent en permanence sous les projecteurs.

Privées ou publiques, toutes les entreprises sont gérées sous la pression d’injonctions contradictoires, de leurs clients, de leurs salariés, de leurs actionnaires, de leur environnement. Mais le facteur politique démultiplie la complexité pour les entreprises publiques. Coups de fil d’élus locaux et convocations à l’Élysée sont le lot commun des patrons du public, contraints « d’avaler quelques belles couleuvres », convient un bon connaisseur.

On se souvient d’Arnaud Montebourg qui a brutalement annulé la cession par Orange de Dailymotion. De La Poste, contrainte de verser son tribut à la lutte contre le chômage du gouvernement Fillon en s’engageant sur des milliers d’embauches. D’EDF, appelé à investir massivement à Dunkerque pour préserver ce bassin d’emploi frappé par la crise du raffinage. De la SNCF, à laquelle Ségolène Royal a voulu refuser une hausse tarifaire pourtant validée, et communiquée, quelques jours plus tôt par ses propres services…

On semble bien loin de « l’État-stratège », qui fixerait un cadre politique de long terme au sein duquel les entreprises pourraient élaborer leurs propres stratégies. « La politique industrielle est plus une ambition qu’une réalité », assure un dirigeant public. En témoigne le mur d’investissements auquel font aujourd’hui face le système ferroviaire et le secteur énergétique.

L’impossible équilibre

Trouver la bonne distance entre l’État et ses entreprises est une interrogation sans fin. Déjà le rapport Nora en 1967 s’était penché sur la question, déclenchant le mouvement consacrant l’autonomie de gestion de ces sociétés, EDF en tête. Ce fut ensuite la grande époque des contrats de plan, tombés en désuétude dans les années 1990 sur fond de privatisations, de concurrence, d’ouverture européenne et d’expansion internationale. La contractualisation demeure cependant le modèle, plutôt efficace, s’agissant des aéroports ou encore de la RATP, dont le cadre de gestion est bien encadré par sa relation avec le Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France).

En 2002, après la quasi-faillite de FranceTélécom et la révélation des développements internationaux aventureux d’EDF, une commission parlementaire et une mission d’experts menée par René Barbier de La Serre avaient abouti à la création de l’Agence des participations de l’État (APE), logée à Bercy et destinée à professionnaliser la tutelle de l’État actionnaire. L’ouvrage est toujours sur le métier, avec une doctrine rédigée l’été dernier, par ordonnance. Dans les entreprises publiques, on s’entend à considérer que les « casquettes » sont désormais clarifiées. L’APE fait peu de politique et joue son rôle d’aiguillon stratégique. Mais l’APE est aussi depuis 2012 le bras armé des ambitions moralisatrices de l’État, bon soldat du plafonnement des rémunérations des patrons publics (à 450 000 euros annuels) et autres retraites-chapeau.

Le problème de fond reste entier. L’État au sens large peine à définir ce qu’il attend de ses entreprises publiques, et à hiérarchiser ses objectifs. Il est à la fois actionnaire - et avide de dividendes payés cash si possible -, prescripteur de missions de services publics - dont il compense plus ou moins bien les coûts -, régulateur des tarifs et… bouc émissaire des doléances des usagers jusque dans les urnes. Une confusion d’intérêts qui crée plusieurs risques.

Le premier, c’est celui de l’immixtion, du « micro-management », qui grave par exemple dans le marbre de la loi jusqu’au nombre de points de contact que La Poste doit compter sur le territoire. Le deuxième, c’est celui de l’aveuglement. Les sinistres industriels et financiers qui ont marqué les entreprises publiques ont souvent conclu des périodes où l’État avait laissé faire, manquant de la vigilance qui doit être le propre de l’actionnaire, qu’il soit public ou privé. Le troisième danger, c’est celui de l’immobilisme. Face à la somme des contraintes, la procrastination est parfois la solution de facilité. La vieille culture administrative focalisée sur l’exercice budgétaire et la culture politique rivée sur les échéances électorales tendent à raccourcir l’horizon de la décision, et à faire de l’État, non pas un « État-stratège », mais un « État-autruche ».

Les commentaires sont fermés.